2023印刷业大会 | 科学出版社“按需印刷”的实践与思考

时间:2023-08-21来源:中宣部印刷发行局

为引领推动印刷全行业“学思想、明方向、破难题、促发展”,2023年7月27日下午至28日,2023中国印刷业创新发展大会在山东济南召开,主题是“塑造印刷业高质量发展新动能”。大会同期,典型案例交流发言于2023年7月28日上午在济南舜耕山庄举办,有关地区管理部门、行业协会、骨干企业、产业链有关机构,围绕强信心稳增长和贯彻落实规划开展了交流研讨。

以下为科学出版社总编辑彭斌分享的《科学出版社“按需印刷”的实践与思考》。

科学出版社总编辑彭斌

一、科学出版社发展概况

科学出版社由中国科学院编译局与龙门联合书局于1954年8月合并成立,主要涉及科学、技术、医学、教育以及人文社科等出版领域,多年来坚守“严肃、严密、严格”的出版风格和“高层次、高水平、高质量”的出版品味。

作为“科学家的出版社”,众多国家最高科技奖得主、院士都曾在科学出版社出版过著作或发表过文章,屠呦呦教授进行青蒿素研究的首篇文章发表于1977年第3期《科学通报》,“杂交水稻之父”袁隆平的代表作——《水稻的雄性不孕性》一文,于1966年发表在《科学通报》中文版第4期和英文版第7期,可以说科学出版社见证和记录了新中国科技快速发展的历程与取得的辉煌成就。

目前科学出版社的主要业务分为图书出版、期刊出版、知识服务、出版物进出口四大板块,2022年出版新书3464种,出版期刊568种,其中SCI期刊115种,年度总营收达27.09亿元,屡获各类国家级重要荣誉,本次科学出版社也被列入印刷业数字化发展改革试点单位名单。

二、为什么要推动按需印刷

1.行业面临的共性问题

出版行业面临着一些共性问题:

一是出版的图书品种增多,但平均单品印量呈现下降趋势,“一本书打天下”的时代已过。

二是专业图书销售具有长尾效应的特点。

三是学术期刊销售已经形成以网络版为主、纸质版为辅的模式,国际上学术期刊基本都是通过网络版发行。

四是书刊生产运营成本持续增长,给出版单位带来压力。在传统印刷的生产模式中印量影响库存与成本,需要精准把控整个环节。

五是持续的规模增长带来的库存快速增长,不断加大资产减值的损失。

六是销售环节,尤其是终端市场和馆配市场对订单满足率和生产效率提出了更高要求,需要在出版社原有备货生产方式的基础上,适应市场对订单式生产的需要。

最后则是节能与环保的要求,已经成为行业发展共识。

2.国际科技出版商的书刊销售模式

科技出版商施普林格在发行端将书刊以数字版形式先发行、纸质版随后同步上市,根据市场需求进行印制,有效减轻库存压力;在销售端,通过数字版和纸质版、整书销售和分章销售等多种形式出售,真正意义上做到了按需印刷。

3.通过“按需印刷”解决什么问题

出版单位通过按需印刷解决三个主要问题:

首先,出版单位要通过按需印刷实现高质量发展。具体推进过程中需借助按需印刷达成下列目标:有效支撑编辑部门进行图书定价、印数的策略调整;有效增加可供销售品种,提高订单满足率;促进年度库存控制指标的实现;提高企业现金使用效率;降低非必要的库存减值。

其次,出版单位要定位出版,聚焦“主责主业”。科学出版社近几年在按需印刷上的探索较多,是因为下游端符合出版社按需印刷要求的企业不多。上游端以具体实践带动下游端发展和印刷工艺的提升,进一步推动出版单位回归本职。

最后,出版单位要对标国际,推动创新发展。上下游企业积极适应数字版与纸质并存、销售模式多元的国际趋势,直面在按需印刷发展中的不足之处,迎头赶上国际先进水平。

4.对“按需印刷”的理解

在书刊印刷的过程中,科学出版社会综合考虑价格与质量因素,判断采用传统印刷还是数字印刷,或二者相结合的印刷方式。就出版单位内部而言,按需印刷不单是印刷形式的改变,而是出版社高层带动的出版社经营模式的变革,更是企业创新的系统工程。

三、科学出版社的业务探索和实践

1.具体做法

在推动按需印刷的道路上,科学出版社做出大量实践,总结相关经验,最终形成发展按需印刷六大要素。

01

企业战略

出版社的组织结构庞大,推动改革创新需要制定相应的激励政策。科学出版社按需印刷的发展过程中,由社领导牵头组织、多层面组织贯通,同时制定内部扶持政策,鼓励各部门多使用数字印刷,双向推进按需印刷改革进程。

02

业务驱动

科学出版社具有发展历程长、经典图书储备丰富的特点。受益于按需印刷与数字印刷的发展,科学出版社将经典产品全部重新制作后单独定价重新售卖,通过编辑团队改进产品、营销团队重点推广,形成发展按需印刷、改进产品形态的合力。

03

组织与团队

在推动按需印刷改革进程中,科学出版社组建起专职创新团队,通过整合内部资源、打通数据链、匹配生产要素等手段实现按需印刷的科学、合理、快速推进。

04

标准化

科学出版社十分重视按需印刷发展过程中的标准化建设,通过统一资源管理系统、规范付型文件标准、建立内部按需生产运作流程等标准化手段,推动按需印刷改革的有序前行。

05

人+平台+设备

按需印刷要形成一个系统工程,需要编辑、业务人员在平台软件支持与设备的加持下,形成整合式的运转。科学出版社力求在多要素协同下,保障按需印刷的稳步推进,形成良性运转的发展体系。

06

合作共赢

以上游探索推动下游发展,让下游发展服务上游建设,最终实现产业链的合作共赢是科学出版社进行按需印刷探索的初衷。

科学出版社运用短版业务与超短版业务以及零件单相结合的方式,力求从真正意义上实现按需印刷,并于2015年6月启动自建生产线工作,主要用于满足自身销售订单类的超短版业务需求,尽早实现按订单生产的POD运营模式。同时,在业务量与产能不匹配时,兼顾短版的业务需要。通过按需印刷的建设,科学出版社的可供品种达到3.3万种,极大地提升了自身生产效能。

2.工作成效

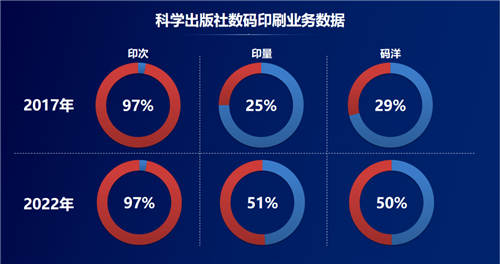

据统计数据,2016—2022年科学出版社的库存数量基本持平,受益于按需印刷发展与数字印刷业务的增长,自“十二五”至“十四五”期间,印次与印量都呈上升态势。

2017年,科学出版社全社数字印刷印量占总印量的25%,码洋占比为29%。2022年,数字印刷印量占比51%,码洋占比达50%,数字印刷占比提升是行业的发展趋势,未来应该会继续。

科学出版社新书数字印刷在2016年占比为35%,于2022年上升至61%,主要因上游端需求变化作出了相应调整,以满足上游企业需求。

科学出版社在自建生产线上投入了大量人力物力,POD智能生产管理平台已正式取得软件著作权,并在2017年的中国北京国际文化创意产业博览会中获得“数字出版创新奖”。科学出版社自建生产线出品《物理学大辞典》获2021年度“中华印制大奖”金奖,数字印刷产品的质量开始稳步提升。

四、问题与思考

1.制约发展“按需印刷”的若干问题

再谈一些问题与思考,在推动按需印刷的道路上,仍有难题阻碍,制约发展的现实问题依然存在,主要问题集中在以下三个方面:

01

合规性问题

● 印刷委托书(备案审核的及时、准确;单品种的印单与多品种的订单;跨区域生产)

● 版权页信息(频繁改动的成本和效率)

● 版本书缴送(多批次小批量生产)

● 定价与附加码(数字版、平装本、精装本、整书销售与分章节销售)

02

质量问题

● 印前检查的标准化、智能化

● 印刷文件的标准化

● 印装品质提升

03

组织与团队

● 基于智能化和自动化的流程再造,及标准化工作

● 产业链的深度融合,生产、仓储、物流一体化

科学出版社作为印刷业数字化发展改革试点单位,我们希望寻找所有问题的解决方案,包括定价与附加码等,通过这次试点改革为未来的按需印刷铺平一条道路。

2.POD生产数字认证标识码

科学出版社希望通过建立POD的生产数字认证,打造行业级的数据交换平台,在按需印刷领域推广印刷数字认证标识码,加强行业监管、实现上下游互联互通,提高产业链的交付效率,促进高质量发展。

利用生产标识码在版权页中将版本信息与生产批次信息分离,采用印刷版数据与在线实时数据相结合的方式,利用可变印刷技术,实现一书一码,并在完整准确全面反映按需图书的版次、印次、定价、承印企业等信息的同时,减少对文件的频繁改动,提高生产效率。

3.数字赋能

在中宣部印刷发行局指导下,科学出版社先行一步,制定《图书按需印刷数据交换规范》,该标准由中国音像与数字出版协会组织,科学出版社牵头,北京建宏印刷有限公司等单位共同参与编制。该标准于2022年10月31日正式发布,自11月30日起正式实施。

该标准是中国第一个正式发布的图书按需印刷团体标准,统一了按需印刷业务数据定义,为出版单位和印刷企业间建立高效、可信、智能、安全的业务数据交换通道,利于信息系统集成,提高生产协作效率。

总之,我们希望通过推广按需印刷,带动整个印刷业的高质量发展,提高印装质量、提升生产效率,优化生产成本,创新生产模式,最终形成行业生态链。

作为出版单位及上游企业,科学出版社的主业是内容生产,我们希望下游企业能尽快跟上发展步伐,以创新带动整个行业的发展,各司其职来互相推动。

最后,科学出版社将会认真落实印刷业数字化发展改革试点工作任务,共同塑造印刷业高质量发展新动能。